Kapitel 2 Im Lager

Erschöpft von der Aufregung sitzen wir schweigend nebeneinander.

Der Fahrer meldet sich mit einer Durchsage: „In etwa zwei Stunden seien wir da.“

Gestern noch war für mich die Erde eine Scheibe, in der Mitte zerschnitten durch den Eisernen Vorhang, an dem ich mir und einige wenige andere den Kopf gestoßen und die Seele zerrieben habe. Andere andere haben sich nicht daran gestört, haben das nicht bemerkt oder sich geduckt und haben dabei Anstand und Charakter aufgegeben.

Da sind wir vorhin mit Karacho hindurch und die Erde ist nun unendlich groß.

Ich bin jetzt drüben, nein, ich bin jetzt hier. Drüben ist nun auf der anderen Seite der Grenze. Und es ist alles echt. Unser Bus, die Landschaft, mein Bruder neben mir, kein Traum, alles ist wirklich da. Natürlich habe ich gewußt, daß es existiert, habe es gesehen im Westfernsehen, wir hatten oft Westbesuch und es wäre ja grotesk dumm, würde ich annehmen, die Welt sei wirklich am Stacheldraht zu Ende. Dahinter wäre nur imaginäres Land, erfunden wie ein Film oder ein Roman. Ich hatte auch oben vom Turm der Wartburg nach Westdeutschland hinüber sehen können und trotzdem war in mir diese Sperre, ich konnte mir nicht vorstellen, daß das dort, da drüben der Westen ist, daß es den wirklich gibt. So stark blockierte die Grenze mein Denken.

Wie oft hörten wir das: Im Westen sind sogar die Wiesen grüner. Ich sehe durch mein Fenster die Wiesen und tatsächlich, sie sind grüner. Wieso wohl? Wahrscheinlich, weil man hier nicht mit nasser Braunkohle heizt, deren Ruß alles grau macht und der zusätzlich bitter stinkt. Ja, es riecht hier ganz anders. Kein Trabant, kein Wartburg weit und breit mit ihren stinkenden Auspuffwolken.

In mir sind zwei verschieden Vorstellungen vom Westens. Die eine, eine der Realität entsprechende, deren Probleme ich durch die Tagesschau erfuhr, und die andere, dieses imaginäre nebulöse Dunstland. Dahinein projizierte meine Phantasie, völlig blauäugig, meine Träume. Die sind nebulös, so daß ich sie selbst nicht exakt beschreiben kann: frei sein, studieren, reisen, schreiben, die Welt sehen, ein Teil der Welt sein.

In meinem Bewußtsein ist verankert, daß ich zu den Menschen gehöre, die hinter dieser unüberwindbaren Grenze leben müssen. Schicksal. Das ist fest und tief in mir. Aber ich bin doch jetzt auch einer von denen, die frei sind. Mein Bewußtsein irrt sich, es muß umdenken, ich bin kein Mensch 2. Klasse mehr.

Ich öffne die Augen: die Autobahn ist nicht viel anders, hat die gleiche Farbe, gleiche Bauart, auch Betonsegmente. Ist wohl noch aus der Hitlerzeit, nur die Brücken sind besser eingefügt und es gibt keine Schlaglöcher.

Nach etwa einer Stunde fahren wir von der Autobahn ab, es geht weiter auf einer Landstraße. Da ist ein deutlicher Unterschied, sie ist viel breiter, hat einen Randstreifen, natürlich keine Schlaglöcher und die Ortschaften sind sauber und die Häuser gepflegt. Auf den Feldern werden keine Garben gebunden, Traktoren sammeln das Stroh und pressen es zu dicken Rollen.

Endlich sind wir da, durch einen Schlagbaum fahren wir auf das Gelände des Notaufnahmelagers. Der Busfahrer wünscht uns alles Gute, wir werden von einer älteren Dame begrüßt, ganz offiziell im Namen der Bundesrepublik Deutschland und dann erklärt sie uns noch, wie und wo wir registriert und in welchen Unterkünften wir schlafen werden.

Bei der Registrierung gibt es für jeden 100 DM aufgeteilt in Scheine und Kleingeld zum Telefonieren. Eine Telefonzelle ist draußen auf dem Vorplatz und davor schon eine lange Schlange. Wir suchen das Zimmer, in dem wir schlafen werden. Es ist ein Zweibettzimmer, wir Brüder sind zusammen.

Was ich da sehe, ist für mich unerträglich. Wie vom Blitz getroffen, in einem jähen Zornesanfall reiße ich den Bettbezug von meinem Bett. Es ist das 100% absolut identische Bettzeug: blau-weiß kariert, wie ich es erst bei der Armee, dann in der U-Haft und zuletzt im Gefängnis hatte.

Dieser Anblick ist mir schier unerträglich, nicht hier, nicht auch noch im Westen.

Darin kann ich nicht schlafen. Nie wieder Knastbettwäsche!

Aufgewühlt und wütend setze ich mich auf das abgezogene Bett.

Ich schlafe ohne Bettzeug!

Mein Bruder schaut mich verwundert an, ich erkläre ihm meinen Wutanfall.

Er lacht:

„Wahrscheinlich wird die im Osten hergestellt.“

„Okay, ich geh mal zur Telefonzelle und stelle mich hinten an.“

Als ich dann dran bin, werfe ich meine Groschen ein, rufe die Auskunft an und lasse mir die Nummer von Onkel Gerhard in Kassel geben.

Dann rufe ich ihn an, bin sehr aufgeregt, er nimmt gleich ab, da ist meine Stimme weg. Ich brumme nur und bekomme nichts Klares heraus.

Gerhard, ruft:

„Hallo, wer ist da?“

„... ich ...“ brumme ich irgendwie, wollte eigentlich sagen: Ich bin’s, Dein Neffe, das gelingt mir einfach nicht.

Aber Gerhard hat mich erkannt:

„Wo bist du? Sie haben uns schon informiert, ihr würdet mit dem nächsten Transport kommen.“

Puuuuhh ausatmen …

„Bin in Gießen“ - endlich geht es wieder.

„Wir sind im Aufnahmelager. Kannst Du in Eisenach anrufen?“

„Soll ich Euch abholen?“

„Nein, wir müssen hier morgen Papierkram erledigen, erst dann dürfen wir weiter.“

„Okay! Ich rufe alle an und gebe Bescheid, daß ihr da seid.“

„Kannst du Friedolins Nummer herausbekommen?“

„Friedolin hat kein Telephon, Ich schicke ihm eine Telegramm, er soll mich bitte anrufen. Dann bis morgen und ich freue mich riesig, daß ihr es überstanden und geschafft habt.“

„Danke, ich rufe dich morgen Vormittag wieder an“ und lege auf.

Mir ist ganz schwindelig. Ich setze mich neben der Telephonzelle auf die Bank. Jetzt ruft er die Eltern an, sagt, daß wir angekommen sind. Was werden die sich freuen!

Da fällt mir unser Knast Durchhaltespruch wieder ein: Noch eh die Blumen sprießen, sind wir in Gießen. Naja, es wurde zweimal Sommer und zweimal Herbst.

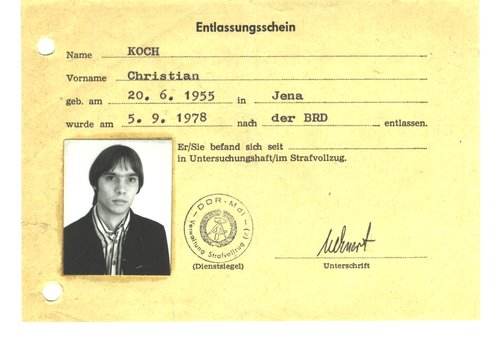

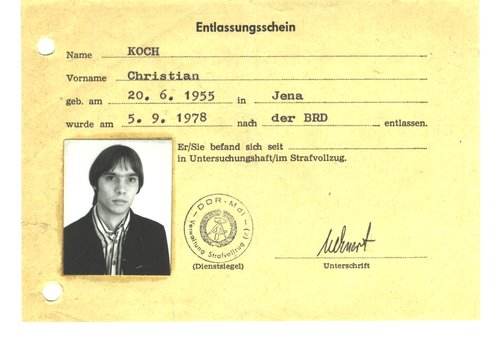

Zurück im Zimmer haben wir einen Laufzettel bekommen mit den Stationen, die wir alle durchlaufen müssen. Anmeldung, Polizei, Arzt, Arbeitsamt und auch BND. Im Knast war es oft Gesprächsstoff, daß wir hier im Lager Gießen nichts sagen dürfen, dort sei alles durchsetzt mit Stasi. Bei den Stationen dient als Ausweisdokument der

lausige Haftentlassungsschein zusammen mit der Entlassungsurkunde aus der ostdeutschen Staatsbürgerschaft.

Beim Arzt das Übliche, Blutdruck, Rücken abklopfen, Ohren hineinschauen und beim Wiegen fragt er mich:

lausige Haftentlassungsschein zusammen mit der Entlassungsurkunde aus der ostdeutschen Staatsbürgerschaft.

Beim Arzt das Übliche, Blutdruck, Rücken abklopfen, Ohren hineinschauen und beim Wiegen fragt er mich:

„Wie groß?“ Ich sage 1,93 und er fragt: „was glauben sie, wiegen sie?“, ich sage „so etwa 87 kg“, da lacht er laut. „Sie wiegen 72 kg, aber es ist alles Okay. Futtern sie ordentlich, dann wird alles wieder gut.“

Ich schaue mich bei ihm im Spiegel an: da ist ein aschfahl blasses Gesicht mit eingefallenen Wangen und tiefliegenden Augen, trotzdem: das bin ich. Ich erinnere mich, daß ich mich mal in der Stasi-U-Haft im Spiegel angeschaut habe. Damals sah ich darin einen Fremden.

Die Geburtsurkunde, sagen sie, sollen wir uns später von den Eltern schicken lassen. Meine Fahrerlaubnis wird genau inspiziert und ich könne sie sechs Monate nutzen, dann müsse ich sie umschreiben lassen in einen Führerschein.

Zum Abschluß unseres Behördenlaufs bekommen wir eine Urkunde. Da steht, daß ich berechtigt bin, in Westdeutschland zu leben. Ich bin zu müde, um mich aufzuregen. Bin doch in Deutschland geboren, habe deutsche Eltern und Großeltern, bin in Deutschland zur Schule gegangen, und trotzdem überreichen sie mir einen Wisch: Du darfst jetzt in Deutschland leben.

Für die Menschen hier gehört Ostdeutschland nicht zu Deutschland.

Deutschland, darunter verstehen die hier nur Westdeutschland.

Absurd komisch.

Mir ist es wichtig, unbedingt Seife zu kaufen. Ich möchte mal endlich wieder anders riechen. Ich freue mich auf das Duschen.

Und dann gehen wir in die Stadt, Gänsebraten mit Klöße essen!

Aus dem Lager heraus finden wir keine Gaststätten. Wir sind wahrscheinlich außerhalb der Stadt irgendwo am Rande. Wir laufen lange an Schienen und Lagerhallen vorbei, bis wir endlich eine Gaststätte sehen.

Auf die Idee, nach einem Bus oder einer Tram zu suchen kommen wir nicht, auch ein Taxi kommt uns nicht in den Sinn. Wir waren zu lange unter Kuratel und noch nicht wieder ganz aktive Menschen.

Wir gehen hinein, es ist nur der Wirt da. Er steht hinter dem Tresen. Alles sieht aus, als ob es auch eine Kneipe in Eisenach sein könnte nur steht über dem Tresen nicht Wartburg Bier, sondern Licher Bier. Wir setzen uns, sind vom Lager bis hierher nur ca. 3km gelaufen und schon am Ende unserer Kondition. Meine Beine sind total schlapp. Zu lange zu wenig Bewegung.

„Können Sie uns bitte die Karte bringen?“

Er bringt und eine kleine Mappe und ich bestellen zwei Bier, die er auch umgehend bringt. Es sind sehr kleine Gläser.

„Wir hatten keine kleinen Bier bestellt“, sage ich zum Wirt hin.

„Das ist die normale Größe, möchtet ihr ein großes Bier?“

„Nein, danke. Ich habe mich nur gewundert.“

Wir stoßen an, ach welch ein herrliches Gefühl, das Bier, so kühl, leicht bitter, wie es beim Schlucken kühl im Magen ankommt. Eine unendliche Wohltat. Lange lange ist es her!

Mein letztes Bier fällt mir ein, hatte ich in Prag, am Wenzelsplatz, in so einer dunklen böhmischen Kneipe. Wir suchen in der Karte nach Gänsebraten und sind völlig verwundert, daß es das nicht gibt. Wir fragen den Wirt, der lacht, nein, das habe er nicht. Ihr kommt wohl aus dem Lager?

„Ja“, bestätigen wir.

„Ich kann Euch Hähnchen mit Fritten und Salat anbieten.“

Wir schauen uns kurz an, Hähnchen mit Salat und Fritten?

„Ja, Bitte, zwei mal und noch zwei kleine Bier.“

Er bringt jedem einen Schnaps:

„Geht aufs Haus.“

Er hat auch einen Schnaps in der Hand:

„Prost und willkommen im Westen.“

„Wo kommt Ihr her?“

„Eisenach.“

„Na ja, das ist ja nicht weit von hier.“

„Ja, wenn nicht der Stacheldraht wäre“, antworte ich ihm.

Aber er ist schon ab zur Küche.

Der Schnaps geht sofort ins Blut. Ich spüre, es fühlt sich an, als ob ich mehrere Bier getrunken hätte.

„Wir vertragen nichts mehr,“ sagt mein Bruder, „den Gänsebraten, den holen wir nach. Den essen wir jetzt jedes Jahr am 5. September.“

Darauf prosten wir uns wieder zu, auf unseren ersten Tag in Freiheit.

Damit ist das kleine Bier aber auch schon ausgetrunken.

Mit den Hähnchen kommt auch die zweite Runde Bier.

Unser erstes Essen hatten wir uns anders vorgestellt.

Aber es schmeckt lecker, so viel Fleisch. Jeder hat ein halbes Hähnchen.

Ich kichere:

„Meine Weihnachtsroulade im Knast war so groß wie mein kleiner Finger.“

Wir müssen lachen und sind nach dem zweiten Bier und dem Schnaps schon beschwipst.

Wir zahlen, der Wirt lacht, weil er sieht, daß wir nur schwer geradeaus gehen können. Es ist bestimmt nicht das erste Mal, daß so abgemagerte Gestalten zu ihm ins Lokal kommen.

Selig und satt schwanken wir gen Lager und freuen uns aufs Bett.

Morgen sind wir hier raus und Friedolin holt uns ab. Im Bett erzählen wir noch eine Weile. Maximilian erzählt eine Anekdote, daß ihm der Meister eine Kiste defekter Teile zum erneuten überprüfen hinstellte und er auf deren Boden den Arbeitszettel mit Friedolins Namen fand. Also hat er in der gleichen Abteilung, sogar an der gleichen Maschine wie vor Jahren sein Bruder gearbeitet und der hatte damals gezielt Ausschuß produziert. Darüber müssen wir lange lachen.

Ich habe Angst vor dieser Begegnung. Wir hatten die Flucht gemeinsam geplant. Wir befürchteten, daß der Einberufungsbefehl zum Grundwehrdienst im Briefkasten ankam. Er wollte nur noch mal kurz nach Ostberlin, Freunde treffen. Er würde sich bald melden, aber dann hat er sich nicht mehr gemeldet und wie befürchtet, lag meine Einberufung im Briefkasten. Deshalb landetet ich bei der Armee bei meinem Grundwehrdienst und er floh heimlich ohne mich in den Westen. Und während ich bei der Armee war, wurde er geschnappt, saß in U-Haft, Haft und Cottbus. Und während ich immer noch bei der Armee war, kam er frei und wurde wie wir heute, nach Gießen entlassen. Er hatte mich im Stich gelassen und verraten. Er war doch mein ältere Bruder, dem ich immer vertraut hatte. Wie würde es sein, geht es mir durch den Kopf?

Es nicht ansprechen, einfach so tun, als ob es nie geschehen wäre?

So ist es am besten, denke ich!

Ich nehme mir vor: ich werde es in mir vergraben, will nie wieder darüber sprechen. Dabei tut es höllisch weh, ich spüre es ständig, so wie ich immer auch meine Beine oder meine Arme spüre. Ich vermute, er schämt sich, er wird mir nicht in die Augen schauen können.

Ich lausche, im Knast war es nachts absolut still, nur vorher in der U-Haft, wenn sie nachts Gefangene zum Verhör holten, dann war da dieses harte Klappen der schweren Zellentüren zu hören und das Auf- und Zuschnappen der Riegel. Und hier, da unterhält sich jemand auf dem Flur. Wir können das Licht an- bzw. ausmachen und niemand schaut durch einen Spion herein.

Ich könnte aufstehen, selbst die Tür öffnen und sogar hinaus gehen.

Ein seltsames Gefühl, darüber schlafe ich ein … ohne Bettbezug.

Kapitel 3 Ankunft

Ankunft in Erlangen

Welch ein Aufwachen!

Verspüre ein ganz neues eigenartiges Gefühl.

Froh sein, aber das trifft es nicht richtig, ich bin glücklich, auch das ist ungenau, eher ist es ein seltsames mächtiges Staunen. Ich bin verwundert, ich erlebe tatsächlich, was ich gerade erlebe. Es ist sehr intensiv, als ob ich mich ununterbrochen kneifen müßte, um mir zu bestätigen, daß ist alles echt und kein Traum.

Ich bin nicht nur raus aus dem Knast, ich bin sogar außerhalb des Eisernen Vorhangs. Ich bin angekommen, in der bisher unerreichbaren und verbotenen, sehnsüchtigen Ferne. Erlebe ich gerade nur eine kurze Euphorie oder ist das ein gewonnenes Dauerglück?

Das äußerlich normale Leben hat uns wieder. Wir stehen auf, ohne daß es befohlen wird und niemand schiebt an der Tür das Frühstück durch die Klappe. Wir gehen zusammen zum Speisesaal. Das Frühstück … mit echtem Bohnenkaffee und Rührei und frischen warmen Brötchen und Marmelade und Wurst und Joghurt ...

„Eh du,“ stoße ich meinen Bruder an, „s`ist wie im Westen!“

„Der Kaffee, wie der duftet!“

„Wir sollen richtig futtern, hat der Arzt gesagt, stell Dir vor, ich wiege nur 72 Kg bei der Armee wog ich fast 87Kg.“

„Deine Muskeln sind weg und dann nur die ewige Kartoffelpampe ...“

Er zeigt auf das Buffet:

„… bring uns doch noch `ne Apfelsine!“

Nach dem Frühstück mache ich mich auf und telefoniere mit Onkel Gerhard. Er hat Grüße von den Eltern und die Nachricht von Friedolin, daß er uns heute abholt.

Wir suchen eine Landkarte und schätzen dann, wie lange man von Erlangen nach Gießen braucht.

Wir wissen, er hat einen alten VW Käfer, da wird er 4 Stunden brauchen und etwa 14:00 Uhr hier sein.

Wir melden uns bei der Lagerverwaltung ab, geben Bescheid, daß wir nachmittags abgeholt werden und nach Erlangen gehen, zu unserem älteren Bruder. Zu packen haben wir nichts. Ich besitze nur das, was ich am Leib trage und eine einfache Reisetasche mit meiner grünen Jeansjacke aus Cordstoff, die mir vor Jahren Großmutter aus München zu Weihnachten geschenkt hatte, dann die gestern gekaufte Seife und die neu Zahnbürste.

Ach ja und da habe ich noch, als ich meine Knastersparnisse ausgeben mußte und sie uns Stangen mit Westzigaretten angeboten haben, weil ich nicht wußte was ich kaufen sollte, eine Stange HB für mich und weil sie so edel aussah, eine Stange Peer für meine älteren Bruder gekauft. Dann war das Geld auch schon ausgegeben. Und die liegen auch in meiner Tasche.

Zum Mittagessen gehen wir noch in den Speisesaal, schauen immer öfter auf die Uhr, werden immer unruhiger, wissen nicht was noch zu tun wäre und machen uns schon mal auf zum Ausgang. Gegenüber dem Pförtnerhäuschen steht neben einer mächtigen Buche eine Bank. Ein guter Platz, es ist schattig und wir haben Überblick über alle ankommenden Fahrzeuge.

Die Herbstsonne, der leichte Wind, das erste Laub unter dem Baum. Es ist eine friedliche Atmosphäre. Weit entfernt bellen Hunde, aber nicht aggressiv und böse sie bellen regelrecht fröhlich.

Im Pförtnerhäuschen ein ältere Mann, ich überlege, wieso sitzt er da drin? Es kann doch jedermann hinein und wieder heraus, alles steht offen. Er kontrolliert nichts, er nickt den Passanten immer nur freundlich zu. Auch wenn Autos kommen, macht er sofort die Schranke auf. Seltsam.

Wir laufen ein bißchen, setzen uns wieder, laufen und warten.

Der Pförtner sieht unsere Unruhe und winkt uns heran:

„Na, wo geht`s denn hin?“

„Nach Erlangen, nach Bayern!“

„Nö,“ sagt er lächelnd und schüttelt den Kopf,

„Erlangen, das ist aber Franken.“

Wir setzen uns wieder.

Damit kann ich nichts anfangen, habe das noch nie gehört. Natürlich kennen ich Hessen und Baden und Bayern und alle diese Landschaften, auch daß unsere Tante immer in den Taunus fährt, wie sie erzählte. Aber Franken, so wie ich es in Geschichte gelernt habe, war mal ein großes Europäisches Reich, das Frankenreich.

„Sag mal,“ frage ich meine Bruder, „Franken, ist das nicht Barbarossa?“

„Nein,“ sagt er „Das Frankenreich ist Westeuropa und Barbarossa sitzt im Kyffhäuser und der ist im Osten, in Thüringen.“

und lacht. „Aufpassen in Heimatkunde.“

„Ja,“ sage ich, „Wir haben viel nachzuholen in vollständiger Heimatkunde.“

„Da hast Du Recht“

„Vielleicht ist Franken auch so etwas wie Taunus und Odenwald.“

Ich sehe weit hinten auf der Straße einen VW-Käfer kommen.

„He, schau mal. Das könnte er sein!“

Wir stehen auf und stellen uns direkt neben dem Schlagbaum auf die Straße. Der Pförtner hat ihn auch gesehen und öffnet bereits die Schranke, aber der VW wendet direkt vor der Einfahrt.

Erlanger Kennzeichen. Auf der Fahrerseite steigt eine junge Frau aus, winkt uns zu und auf der anderen Seite steigt Friedolin aus. Er hat einen mit einem Tuch zugedeckten Korb in der Hand. Braungebrannt, groß, kurze Haare, schlaksig, mit einer hellgrauen Tuchhose, einem weiten Sommerhemd, hochgekrempelte Ärmel. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung.

Beide kommen auf uns zu.

Friedolin stellt uns vor: „Das sind meine Brüder“

Und zu der jungen Frau gewandt: „Das ist Adele, meine Freundin.“

Adele ist groß und schlank mit braunen Augen und mittellangen braunen und sehr dichten Locken. Sie trägt Jeans und eine hellblaue Bluse. Sie kommt auf uns zu und strahlt vor Freude. Als sie mich umarmt spüre ich ihre Herzlichkeit. Es ist nicht so eine kalte Umarmung, bei der man sich beim Umarmen nicht mal berührt, ihre Berührung ist warm und innig.

Ich kann mich nicht erinnern, daß mich, außer Renate, als sie mich bei meiner Armeezeit am Oderhaff besuchte, jemand so umarmt hat.

Nicht mal die Umarmungen meiner Mutter, als ich Kind war, die waren kurz und hart und taten weh.

Ich bin verwirrt und weiß nicht, wo ich hinschauen soll.

Wir Brüder knuffen und schubsen uns zur Begrüßung gegenseitig.

„Laßt mich erst mal den Korb abstellen!“

Friedolin stellt den Korb auf die Bank und nimmt das Geschirrtuch weg. Frische Erdbeeren, eine Schale mit Weintrauben, tolle Knackwürste, Schokolade, eine Thermoskanne, Leinenservietten und sogar Porzellantassen.

„Eine Brotzeit für unterwegs.“

Brotzeit - noch nie gehört, es klingt aber vertraut und richtig.

Dann holt Friedolin aus dem Kofferraum einen kleinen Bastkoffer und öffnet ihn.

„Den habe ich schon seit langem für Eure Ankunft vorbereitet.“

Er nimmt zwei weiße Leinenhemden heraus, hält sie vor uns:

„Los anziehen, damit Ihr aus den Ostklamotten herauskommt.“

Mitten an der Straße ziehe ich mein Hemd aus, ziehe das neue an. Einfach wunderbar, wie eine neue Haut. Es ist weit und luftig geschnitten, hat einen breiten Kragen und lange Ärmel mit Manschetten; eine Szene mit Belmondo schießt mir durch den Kopf: Marseille!

In meinem fernen Dunstland, war Marseille, neben vielen kleinen Traumnamen, wie München oder Afrika, ein ganz großes wichtiges Wort. Marseille, Hafen am Meer, wohlklingende, unerreichbare Ferne. Das Hemd läßt mich spüren: na klar, Marseille ist so real, wie Eisenach oder Weimar.

„Willst du fahren?“ fragt mich Friedolin.

Ich bin noch am Hemd zuknöpfen und hätte es mich nicht zu fragen getraut.

„Oh, gerne, meine Fahrerlaubnis ist hier gültig, haben sie gestern gesagt.“

Ein tolles Gefühl, wieder selbst zu fahren. Die kleinen Ausstell-Seitenfenster sind offen und das ergibt einen angenehmen Luftzug. Es riecht auch schon etwas nach Herbst. Der kleine Bruder sitzt neben mir und der große mit Adele hinten. Zwischen uns der Freßkorb. Wir bekommen von hinten ständig etwas in den Mund geschoben.

Bei den Schildern und Regeln gibt es keine Unterschiede; auf der Autobahn am Seligenstädter Dreieck, als wir Richtung Würzburg abbiegen, hätte ich beinahe eine falsche Spur genommen. Diese Autobahn ist doch anders, als das Hermsdorfer Kreuz mit seiner Kopfsteinpflaster Abbiegespur und dem Halteschild, statt einer Einfädelspur.

So kommen wir in Erlangen an. Am Ortseingang das Hochhaus ist der „lange Johann“ erklärt Adele und dann kommen wir über die Regnitzbrücke, die viele Bodenwellen hat,

„Die heißt Orgaßmusbrücke.“

Es geht an niedrigen Häusern vorbei. Viele in hellem Sandstein.

„Hier das Bettenhaus der Uniklinik und da vorne unsere Philosophische Fakultät.“

Friedolin lotst mich durch die Straßen.

„Hier der Zollhausplatz. Gleich sind wir da. „ Wir stehen an der Ampel, ich lese am Straßenschild: Gebbertstraße.

Wir fahren an einer Metzgerei und einer Postfiliale vorbei. „Da drüben wohne ich.“

Ich muß wenden und wir parken vor einem roten großen Backsteinhaus.

„Willkommen in der Luitpoldstraße.“

Wir gehen durch eine Einfahrt in den Hinterhof. Ein kleiner Garten und ein schmales dreistöckiges Haus. Es hat zu jeder Seite nur eine kleine Wohnung in der Mitte das Treppenhaus. Wir stehen unten vor dem Hauseingang.

„Dort im oberen Stock wohne ich.“ sagt Friedolin und geht voran.

Über alte ausgetretene Holzstufen geht es durch das Treppenhaus hinauf. Auf der ersten Etagen am Fenster steht eine alte Kommode. Auf jeder Seite zwei dunkelgrüne Wohnungstüren. Dann noch ein Stockwerk höher auf der linken Seite steht er vor einer weiß gestrichenen Wohnungstür, sie hat keine Türklinke, nur ein dicker brauner Schlüssel steckt im Schloß und während er aufschließt zeigt er auf die kleine schmale Tür direkt rechts daneben.

„Hier ist das Klo.“

Er öffnet die Tür und läßt uns den Vortritt.

„Kommt herein!“

Wir stehen in der Küche, ein Gasherd daneben ein Kühlschrank und an der hinteren Wand auf geschwungenen Füßen eine große Badewanne mit Badeofen. Am schmalen Küchenfenster ein einfaches emailliertes Waschbecken. Die Küche ist nur so breit, daß Wanne und Badeofen gerade nebeneinander Platz haben. Als Stauraum sind weit oben, rund herum Regalbretter angebracht mit Töpfen, Nudeln und Reis. In der Mitte, neben der Deckenlampe, quer zwischen den Regalen eine dicke Glasplatte, darauf Teller und Tassen.

„Das ist nichts für kleine Menschen.“

Sage ich. Und alle lachen.

„Meine Studentenbude. Ich war erst im Studentenwohnheim und habe dann diese hier gefunden...“

Wir gehen weiter in den nächsten Raum.

„ … Gehört zwei alten Damen, die wohnen im Vorderhaus und vermieten nur an Studenten.“

Er öffnet die Fenster.

„Hier mein Wohnzimmer.“

Zwei Fenster zum Innenhof hin. Westseite, helle Abendsonne scheint herein. Ein einfaches Sofa aus vier Kissen Segmenten, ein runder brauner Tisch, zwei Korbsessel, Holzfußboden und ein alter orientalischer Teppich. Am Fenster ein Kanonenofen und unter den Fenstern Jaffa Kisten auf Backsteinen als Bücherregale.

„Ihr könnt hier erst mal wohnen, ich ziehe zu Adele.“

„Aber erst mal setzen.“

Adele holt aus dem Kühlschrank eine Pulle Sekt und ich muß ihr von oben, von der Glasplatte, die Gläser herunterreichen.

Wir sitzen zusammen und erzählen Anekdoten aus dem Knast, ob es in der U-Haft auch das Klopfsystem gab, ob wir den Trick mit der Lissy gekannt haben.

Wir erzählen nur das Starke, den Schrecken lassen wir weg. Ich bin voller Stolz, wie ich es geschafft habe, unauffällig Ausschuß zu produzieren oder wie ich es geschafft habe, daß das Fernsehen als Belobigung für Normerfüllung umgewandelt wurde zur Bestrafung für alle.

Und die Brüder stellen fest, sie waren in der gleichen Abteilung und unterhalten sich über die großen Pressen wo sie für Pentagon Teile für Kameras stanzen mußten und wie über die lange Zeit auf einmal noch die Kiste mit dem Ausschuß von Friedolin auftauchte.

Ich erzähle, wie wir in meiner Abteilung bei der Arbeit hinter der Heizung heimlich Wein aus Brot und Marmelade gemacht haben und jeder zu Weihnachten eine Tasse davon bekam. War der lecker und wir lachen.

Friedolin geht zur Küche:

„Ich mache uns mal etwas zum Essen, eine Quiche.“

„Was ist denn das?“

„Quiche Lorraine ist so eine Art Zwiebelkuchen, Du kennst doch den Weimarer Zwiebelkuchen, genau so, nur weniger Zwiebeln dafür mehr Schinken, Ei und Crème fraîche, das ist eine besondere Art Sauerrahm. Stammt aus dem Elsaß.“

Ich erzähle, wie Maximilian im Tigerkäfig war und wir alle gesammelt und zusammen gelegt haben, um den Kalfaktor zu bestechen, damit Maximilian ein Stück Butter bekam.

Friedolin bringt eine neue Flasche Sekt.

Adele fragt mich:

„Wie hast Du Dich denn gefühlt, als Ihr Euch vor 2 Jahren in Leipzig getroffen hattet?“

Friedolin war kurz nach seiner Entlassung nach Westdeutschland mit einer Studentengruppe aus Erlangen, nach Leipzig gekommen. Die Grenzbeamten hatten ihn noch nicht auf ihrer Verbotsliste zur Wiedereinreise.

Ich erzählte ihr, ich war gerade von der Armee entlassen worden, es kam völlig überraschend sein Anruf, er würde für zwei Tage in Leipzig sein. Ich fuhr natürlich hin, ich wollte mich erkundigen, was steht mir bevor, wenn auch ich den Weg durch den Knast antrete, ob es vielleicht andere Wege der Flucht gäbe. Aber aus lauter Angst, wir würden abgehört und überwacht haben wir nicht darüber gesprochen, er wäre sonst wegen Beihilfe zur Flucht verhaftet worden. Es war ganz fremd in einer Bar in einem Interhotel.

Ich habe euren netten Professor kennengelernt, Holger, der hat pausenlos Roth-Händle geraucht. Er lud mich ein, als er hörte ich hätte keine Zulassung zum Abitur bekommen, bei ihm als Gasthörer zu studieren, ich könne alles mitmachen, bekäme nur keine Scheine.

Ich erzähle auch, daß mir Friedolin sein Jackett gegeben hat, ich solle es anziehen, damit ich mich wie ein Wessi fühlen kann.“

Ich schaue Adele an und ich spüre, wie langsam in meinem Hals ein Kloß aufsteigt.

„Das war nur einen Moment schön, dann wurde es mir unangenehm. Es war falsch, ich habe lieber wieder meinen alten Anorak angezogen.“

Das erzählen strengt an, es kommen alte Gefühle hoch. Ich nehme einen tiefen Schluck vom Sekt.

Ist es der Alkohol, die vielen neuen Eindrücke oder weil einfach zuviel Druck in mir war? Es explodiert aus mir heraus:

„Ich wollte mich nicht fühlen wie Friedolin, er hat mich sitzen gelassen.“

Der Kloß im Hals drückt. Ich werde laut:

„Ich wollte ihm eine in die Fresse hauen, so richtig, aber in Leipzig war die Situation nicht gut.

„Wieso sitzen gelassen?“ Fragt Adele.

Ich erkläre ihr, daß Friedolin und ich vereinbart hatten gemeinsam zu fliehen, weil für uns beide die Einberufung zur Armee unmittelbar bevorstand.

Mir steigen die Tränen auf ich muß schlucken.

„Und er wolle nur noch mal in Ostberlin jemanden treffen und dann würde er anrufen. Ich habe tagelang gewartet, damit wir losgehen können.“

Adele setzt sich neben mich und gibt mir ein Taschentuch.

„Warum bist Du nicht allein losgegangen?“

„Das habe ich mich auch oft gefragt, warum bin ich nicht allein losgegangen? Ich weiß es nicht, ich glaubte fest daran, er ruft gleich an, wir waren doch Brüder.“

Nun bin ich völlig aufgelöst, in Rotz und Tränen. Genau das hatte ich mir doch vorgenommen, das sollte mir nicht passieren.

„Er hat nicht angerufen. Ich habe umsonst gewartet und gewartet und dann kam meine Einberufung.“

Friedolin steht in der Tür und redet mir zu, wie zu einem Kranken:

„Laß es aus, das ist gut, laß es alles raus!“

Ich komme wieder zum Atmen.

Diese Aufforderung ernüchtert mich mit einem Schlag. Statt zu verstehen, was er verursacht hat, spielt er sich auf als gönnerhafter Therapeut. Ich trockne mein Gesicht ab.

„Und damals in Leipzig habe ich beschlossen auf meinen kleinen Bruder und seinen 18.Geburtstag zu warten. Dann ihn mitzunehmen, Ihm sollte nicht passieren, was mir passiert war.“

Ich sehe in Adeles Gesicht, sie hat verstanden, welch ein Verrat das war.

Mir wird auch klar, daß Friedolins Reaktion bedeutet, er hat nichts verstanden oder er ist zu feige, es zu bekennen.

Für mich war Friedolin immer mein großer Bruder, egal ob er mir meine Tanzstundenschuhe versaut hat, wertvolle Schallplatten achtlos offen stapelte oder unser gemeinsames Moped als sein eigenes betrachtete, weil er einfach vergessen hatte, daß wir dafür zusammen einen ganzen Sommer auf der Wartburg als Parkwächter gearbeitet hatten, er blieb trotzdem mein großer Bruder.

Das war eben zerbrochen. Vielleicht, weil ich jetzt die Achtung verloren habe. Mir schoß das Gefühl ins Gedächtnis, welches ich damals hatte, als meine Mutter mich in der Kaserne anrief und mir sagte:

„Er ist im Westen angekommen!“

Ich erstarrte vor Zorn und Wut, aber auch aus Selbstmitleid und Verzweiflung, weil ich das auch hätte sein können und statt dessen noch Monate in der Kaserne bleiben muß.

Ich hatte gehofft, er würde für irgendwann irgendwie etwas dazu sagen.

Ich nehme Adeles Hand: „Diese Verrat hat die ganze Zeit geschmerzt, an mir gefressen und mich auch wegen der dadurch verlorenen Zeit, manche Nacht in tiefe Traurigkeit versetzt.“

Maximilian holt Teller und deckt den Tisch. Friedolin bringt ein großes Blech mit der Quiche.

Ich ärgere mich über mich selbst, daß ich mir diese Blöße gegeben habe und schäme mich vor den anderen wegen meiner Tränen.

Wir essen schweigend.

Meinen Ausraster übergehen wir einfach.

Friedolin steht auf:

„Ich muß Euch noch zeigen, wie und wo ihr schlaft,“

Und wir schauen in das hintere Zimmer. Auch hier, wie bei der Küche, keine Tür. Links ist auf einem dreistufigen Podest ein großes Bett mindestens 2 mal 2 Meter und gegenüber am Fenster ein komplett in die Ecke und unters Fenster eingebaute geschwungene Schreibplatte.

Einer schläft hier und der andere auf dem Sofa. Bettzeug ist alles hier auf dem Bett.

Wir sitzen noch eine Weile zusammen. Adele will wissen, warum unsere Schwester nicht mit uns gekommen ist.

Maximilian erzählt, wie wir sie im Diakonissenmutterhaus, wo sie als Schwesternschülerin gewohnt hat, besucht haben, mit ihr über Flucht und Knast gesprochen haben und sie uns gesagt hat, sie hätte sich fürs Bleiben entschlossen und würde ihren Freund Robert heiraten.

Als auch die zweite Flasche leer ist, verabschieden sich Adele und Friedolin.

Ich mache mir das Sofa zurecht. Waschen an der Badewanne.

Ach, vergessen. Ich habe noch die für Friedolin mitgebrachte Stange Zigaretten in meiner Reisetasche.

Dann morgen, unsere zweite Nacht in Freiheit.

lausige Haftentlassungsschein zusammen mit der Entlassungsurkunde aus der ostdeutschen Staatsbürgerschaft.

Beim Arzt das Übliche, Blutdruck, Rücken abklopfen, Ohren hineinschauen und beim Wiegen fragt er mich:

lausige Haftentlassungsschein zusammen mit der Entlassungsurkunde aus der ostdeutschen Staatsbürgerschaft.

Beim Arzt das Übliche, Blutdruck, Rücken abklopfen, Ohren hineinschauen und beim Wiegen fragt er mich: